ISSN Print 2306-6326

ISSN Online 2713-2773

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ ФМБА РОССИИ

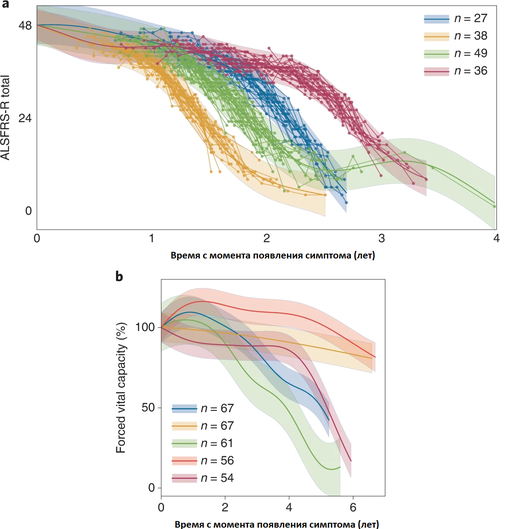

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – это нейродегенеративное заболевание со сложной патофизиологией, приводящее к неоднородному прогрессированию неврологических симптомов. Средняя продолжительность жизни с момента появления симптомов составляет около трех лет, однако некоторые люди живут с этим заболеванием десятилетиями. Долгосрочные функциональные клинические показатели прогрессирования заболевания, такие как обновленная шкала функциональной оценки БАС (ALSFRS-R), могут быть использованы лишь в качестве косвенных инструментов оценки прогноза; кроме того, они основаны на субъективных оценках повседневного функционирования пациентов, что создает сложности при построении моделей прогрессирования БАС.

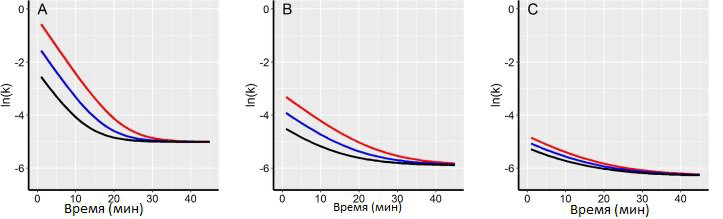

Пероральный прием является самой распространенной, предпочтительной и наиболее экономичной формой доставки лекарств. Высвобождение растворенного действующего вещества (ДВ) из готовой лекарственной формы (ГЛФ) является необходимым условием биодоступности препарата.